| Dans la correspondance qu'elle adressa à

sa fille, elle fit la chronique spirituelle et sensible de la cour et des salons

parisiens. Petite-fille de Jeanne de Chantal, qui fonda l'ordre de la Visitation avec

François de Sales, Marie de Rabutin-Chantal, marquise de Sévigné, perdit son père en

1627, puis sa mère en 1633; elle fut donc élevée par ses deux oncles maternels,

Philippe et Christophe de Coulanges. Elle reçut auprès d'eux une éducation riche et

variée, fondée essentiellement, comme c'était souvent le cas à l'époque pour les

filles, sur les belles-lettres et l'étude des langues.

À dix-huit ans, réputée tant par son esprit que par sa beauté, elle épousa Henri

de Sévigné, de trois ans son aîné. Entre la Bretagne, où le marquis de Sévigné

possédait plusieurs domaines, et Paris, le jeune couple passe pour avoir mené joyeuse

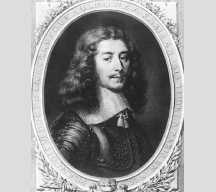

vie, à en croire les témoignages de deux contemporains, Tallemant des Réaux et Bussy-Rabutin, cousin de la marquise. Mme de

Sévigné fréquenta à Paris une société choisie,en particulier celle de l'hôtel de

Rambouillet,où elle se lia d'amitié avec La

Rochefoucauld, le cardinal de Retz ou encore Fouquet. En 1646, elle mit au monde une fille, Françoise-Marguerite,

puis, en 1648, un garçon, peu avant de perdre son mari, qui fut tué lors d'un duel en

1651.

Dès lors, libérée de toute obligation de résider en Bretagne, Mme de Sévigné

s'installa à Paris, où le pouvoir de séduction de son esprit lui attira de nombreuses

et durables amitiés, comme celles de Mme de La Fayette, Jean Chapelain ou de Gilles

Ménage. Malgré les diverses occasions qu'elle eut de se remarier, elle décida de se

consacrer exclusivement à sa vie mondaine, d'une part, mais plus encore à l'éducation

de ses enfants. |